先日、初めて「子どもの権利」をテーマとしたワークショップ型補習授業の参観を行いました。場所はマニラ市トンド地区で、1年生から6年生までの約20名が参加していました。

授業は前回の宿題確認から始まりました。宿題の内容は「過去の授業で学んだことを書く」というものでしたが、ほとんどの子どもたちはやってきておらず、子どもらしさを感じました。その後すぐに本題に入り、「子どもの保護」に関する学習が進められました。子どもには 身体的虐待・精神的虐待・性的搾取・誘拐から守られる権利 があること、そしてそれを知ることの大切さが強調されていました。

ワーク①:写真を通したディスカッション

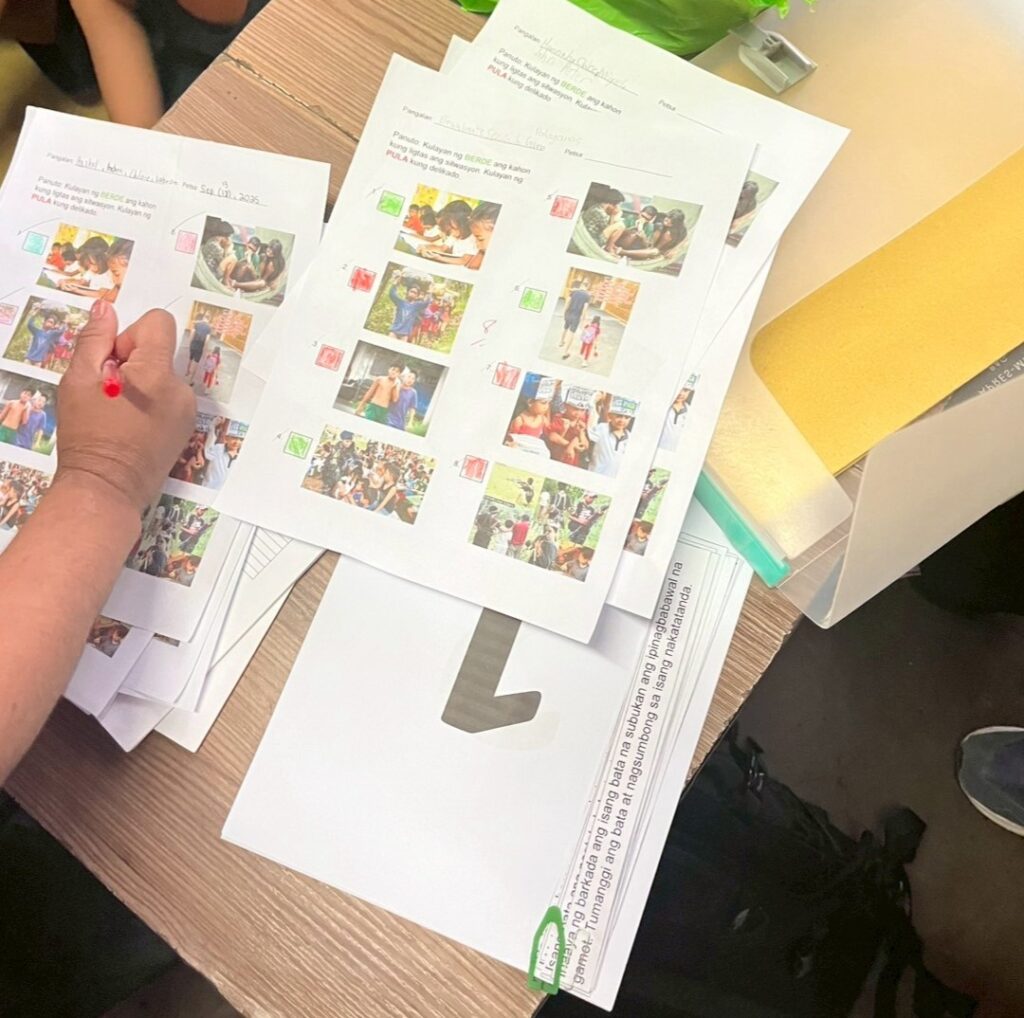

最初の活動では、ペアを作り、8枚の写真が貼られたワークシートを使いました。写真には「勉強している子ども」 「たばこを吸っている子ども」などがあり、子どもたちはそれを見ながら「良い行動=緑」 「悪い行動=赤」で塗り分けました。この活動を通して、行動の善悪を判断する力を養うだけでなく、友達の意見を聞き、自分の考えを発表する練習にもなっていました。

その後、全体で意見を共有し、各写真の意味を深める学習が行われました。例えば「児童労働をしている子ども」の写真に対して、スタッフが「何歳から働けると思う?」と問いかけると、子どもたちは一斉に「18歳!」と答えており、授業内容が確実に身についていることを感じました。

ワーク②:ケーススタディを通じた判断

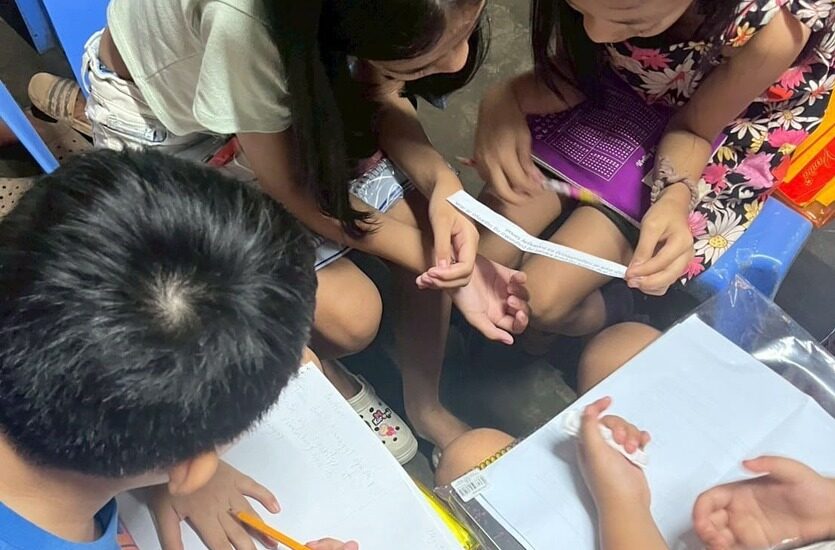

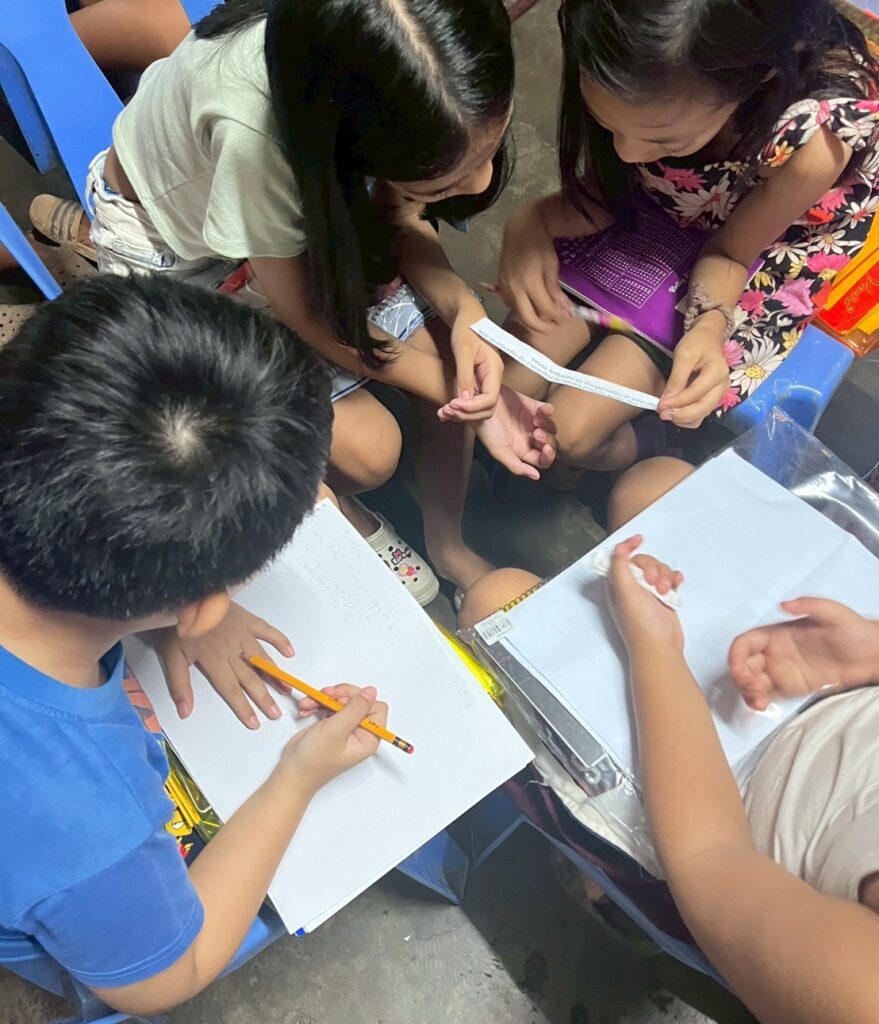

次に、5グループに分かれての活動が行われました。各グループに「子どもの行動」が書かれた紙が配られ、それが「良い行動」か「悪い行動」かを話し合い、理由を紙にまとめるというワークです。例えば、「年上の友達にたばこを勧められたが、良くないと思いスタッフに報告した」といった内容です。こちらはより具体的で現実的なケースを扱うため、子どもたちは生活に結び付けながら考えることができていました。

クロージング

最後に次回の授業日時や宿題が確認され、ジュースとパンが配られました。子どもたちは元気に帰っていき、明るい雰囲気のまま授業は終了しました。

所感

全体を通して、フィリピンの子どもたちの学びに対する姿勢に強い関心を抱きました。日本の子どもたちの場合、高学年になると「カッコつける」 「真面目に参加しない」といった姿が見られることもあります。実際、私自身も小学生の頃は“やんちゃ”で、このような活動に参加せず遊んでいる方が格好いいと感じていました。

それに比べ、アクセスの支援を受けているフィリピンの子どもたちは、真剣に活動へ取り組み、友達とディスカッションを重ねながら学びを深めている姿が印象的でした。これは経済的背景が影響しているのか、それともフィリピン人の人柄や文化的特徴によるものなのか、とても興味が湧きました。

(了)