2024年秋に実施したクラウドファンディング「フィリピンの貧しい子どもたちに『最強の盾=子どもの権利』を届けたい!」は、無事、目標を達成することができました。おかげさまで12月以降も計画通り活動を続けることができ、ホッとしています。本当にありがとうございました。

本特集では、子どもの権利を守る活動の概要と活動に携わる人々の「声」をお届けします。この活動が、フィリピンの子どもたちやその保護者にどんなプラスの変化をもたらしているのか、感じていただけたら幸いです。

Contents

アクセスの子ども支援プログラム

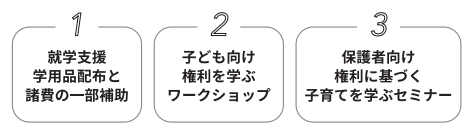

アクセスは1997年、 「一人でも多くの子どもが教育を受けられるように」との想いで、子ども教育プログラムを開始しました。子どもからの写真や報告書で成長が見守れ、手紙での交流もできる、1対1の教育里親制度です。プログラムは上記の3つの活動で構成されています。

(2024年度は320世帯を支援中)

〇活動地域と対象者

・都市スラム(マニラ市トンド地区ヘルピング):小学生90名とその保護者

・農漁村(ケソン州ペレーズ町):小学生180名・中高生50名とその保護者

フィリピンの教育制度

フィリピンでは、幼稚園~高校の13年間が義務教育で、公立学校の学費は無料です。しかし、保護者が負担する教育費として、学用品(制服・靴・鞄・文具類)の購入費、学校に支払う諸費(備品購入費、電気代、PTA会費等)があり、貧しい家庭にとっては、大きな負担になっています。(一人当たりの負担額は推計で年8,000円~程度/学年が上がるにつれ金額は上昇します。)

子どもの権利とは

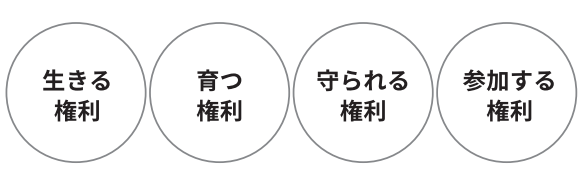

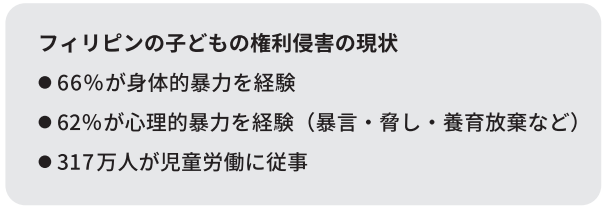

「子どもの権利条約」は、1989年に国連で採択されました。教育を受ける機会を奪われたり、児童労働を強いられたり、虐待や搾取の危険にさらされる子どもたちが少なくない状況に対して、すべての子どもが健やかに成長できる社会を実現するために制定された条約です。フィリピンは1990年に、日本は1994年にその条約を批准しています。条約に定められた権利は、大きく4種類に分けられます。

条約を批准した国の大人・政府は、子どもの権利を子どもたちに伝える責任があるとともに、子どもたちの権利が侵害されることのないよう、子どもの声に耳を傾けながら、子どもにとって最も良い選択をすることが求められています。

私たちが子どもの権利に着目した理由

アクセスが1997~2008年にかけて実施した教育支援により、140人以上の子どもたちが小学校を卒業できました。しかし、毎年どうしても数人が中退してしまう現実もありました。その背景には、経済的困窮とともに、体罰、虐待、児童労働などの子どもの権利侵害がありました。

子どもと保護者に権利を伝える活動を開始!

そうした現状を何とかしたいと考えた現地スタッフが2009年に始めたのが、子ども向けの「権利を学ぶワークショップ」であり、保護者向けの「権利にもとづく子育てセミナー」です。

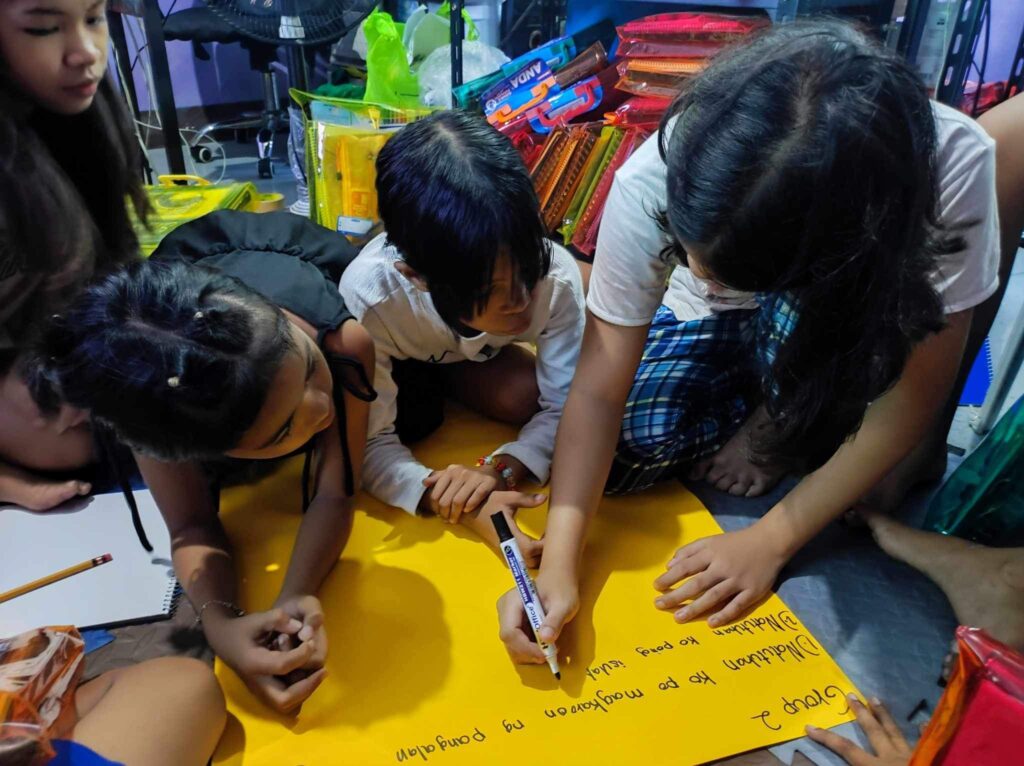

●子ども向けワークショップ ・自分の権利を知る ・権利侵害経験を話し合う ・辛い時にNOやSOSを言う力を伸ばす *2024年度:小学生13~15回、中高生31回実施 ミニゲーム、解説、学んだ内容を絵・文字・寸劇などで表現

●保護者向けセミナー ・子どもの権利を知る ・権利侵害しない子育ての仕方を学ぶ ・権利侵害に気付いた時の対処法を学ぶ *年5~8回実施 ミニゲーム、解説、質疑応答など

権利についてグループで書き出す

「積極的に参加した賞」をもらった子どもたち

晴れた日は外で保護者セミナーをします

おもちゃを持ち寄って「遊ぶ権利」を学ぶ様子

子どもや保護者の声

●トンド地区に暮らす小学生

パパは家でいつも私を叩きます。私がそれをママに報告すると、パパとママはいつも口論になります。子どもには守られる権利があるのだから、どんな大人も子どもを傷つけてはならないと思います。

*注:暴力を受けている子どもは「自分が悪いから叩かれるのだ」と自責し、自信を失っていく傾向があります。まずは権利を学び、自分は傷つけられてはならない大切な存在なんだと知ることが大切な一歩です。

●ペレーズ地区に暮らす中学生

「守られる権利」と「参加する権利」をあらためて学んで、学校でいじめられた時のことが権利侵害だったと気が付きました。権利を学ぶことで、どうすれば自分を守れるのかがわかってきました。自分の中に問題を乗り越える力がある、そして友達が困っている時にも力になれるはずだと思えるようになりました。

●保護者Aさんの声

参加前は、言うことを聞かない子には怒鳴るのが当たり前でした。セミナーに参加する度に、こうすれば権利を侵害せずに子どもを育てられるのかと、気づきを得ています。

●保護者Bさんの声

私は夫から暴言や暴力を受けていたのですが、『家族のために私が耐えるしかない』と思っていました。そんな中で受講したセミナーで、『夫は妻に対して暴言・暴力を浴びせるべきではない』ということを学びました。私にも守られるべき権利があると理解したのです。同時に、子どもにも権利があるのだから、私も子どもを怒鳴ってはならないと思うようになりました。

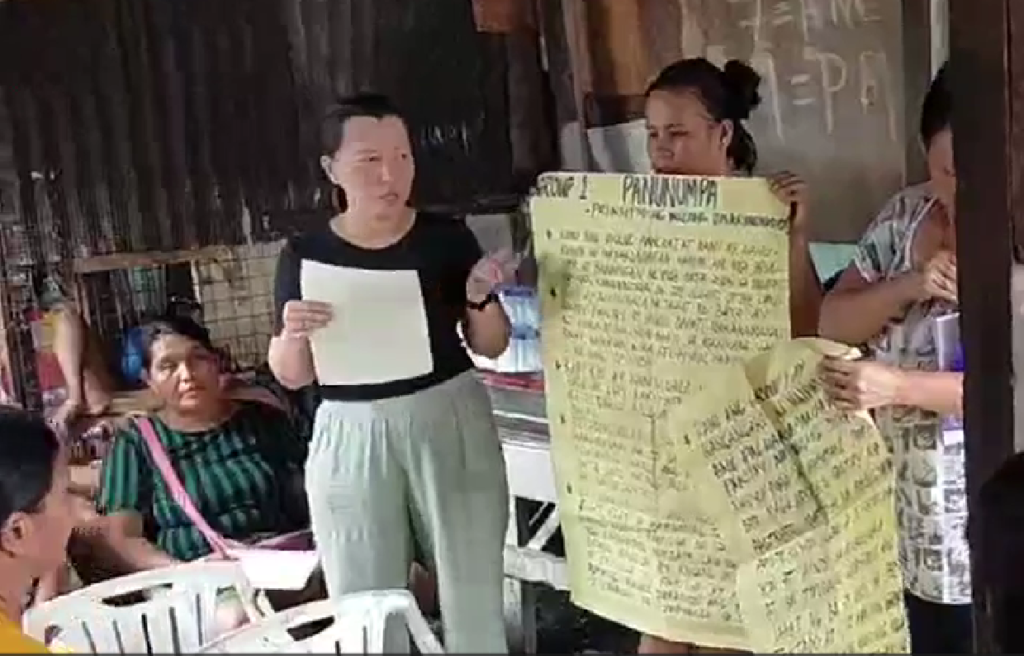

自分たちの言葉で「誓いの言葉」をつくる

2024年10月にトンド地区で実施したセミナーでは、保護者の皆さんがその日の学び、「差別をしない」について自分たちの言葉で要約し、「誓い」として表現するワークを行いました。この作業を通して、「子どもの権利」を生活の中で実践しようとする想いが醸成されていったように思います。

【グループ1が発表した「誓い」(一部抜粋)】

「私たちは、全ての子どもたちは平等で、人種や肌の色、ジェンダー、言語、宗教、政治的な意見、生活環境などに関わらず差別されてはならないと考えます。どの子も大切にされ、尊重される権利があると信じています。時に見過ごされがちな子どもたちのために、この権利の大切さを周囲の人に伝えていくことは、私たち大人の責任です。子どもに接する時に差別をせず、差別から子どもたちを守ること、子どもたちが軽視されないようにすることを誓います。子どもたちに関する決定に関して、政府にはしっかりその役割を果たし、権利を守ってほしいと考えます。」

フィリピン現地スタッフの声

★「自分らしくいられる」ことも子どもの権利(トンド地区担当:グレイス)

今から3年前、アリシア(仮名・小2)は、とてもシャイで、ほとんど誰とも話しませんでした。でも、時を経るうちに少しずつ会話が増え、服装にも変化が。彼女はもともとスカートなどの「女の子らしい」服装をしていたのですが、だんだんとタンクトップや短パンを着るようになっていったのです。私たちは子どもたちに「自分の気持ちや考えを隠す必要はないよ」、「人にどう思われるかを恐れなくていいんだよ」、「周囲の人を傷つけない限り、自分がありたい姿でいていいんだよ」と、繰り返し伝えてきました。保護者にも「その子自身がありたい姿を支えて欲しい」と伝えてきました。その結果として、彼女は自分が身につけたい服を着られるようになったのだと思います。

★私がこの活動を続ける理由(ペレーズ地区担当:ライカ)

大変なことも多々ありながら、それでもこの活動を続けているのは、経済的な苦しい家族や権利侵害で苦しむ子どもたちがいる現状を日々目の当たりにしているからです。どの子も、より良い人生を生きていきたい思いで一生懸命に奮闘しています。私自身も厳しい暮らしを生き抜いてきたからこそ、この子たちの力になりたいと思い、この7年間がんばってきました。

皆さまのご支援によって学校に通えている子どもたちをすぐ傍で見守れることは幸せです。ワークショップやセミナーでは、子どもも大人も、権利侵害を乗り越えていく力をつけていっています。大学を卒業したり就職した子どもたちが「支援してもらえたおかげで今の人生があります!」とうれしそうに報告してくれることが、私の希望であり、活動を続ける力の源になっています。

支援者さんからの応援メッセージ

★N.Jさん

『子どもの権利侵害は大人になってからも人を苦しめ続ける』この言葉にとても共感します。とても大切な事業、心から応援します!

★O.Yさん

子どもの権利について、子どもだけでなく保護者にも啓蒙するという活動に共感しました。子育てが孤育てにならないように、保護者向けのワークショップをされているのもすてきな活動ですね。応援しています。

(了)

【顔の見える教育支援】2025年度子どもサポーター募集中!

フィリピンの新学期は6月16日からスタートします。1日60円からのご寄付で、子どもたちの就学をサポートしませんか?サポートする子どもから顔写真つきのお手紙が届き、お返事を書くこともできます。「娘といっしょに、フィリピンの子どもとの海を越えた交流を楽しんでいます」といった声も届いています。

- 小学生 年22,000円

- 中高生 年36,000円