那須野珠月

こんにちは!フィリピンのアテネオ大学に交換留学させていただいている、創価大学法学部4年の那須野珠月(なすのみづき)です。日本では、国際平和・外交コースに所属し、世界の諸問題を学んでいました。

日本の大学で学んできた、貧困、環境、開発などにおける問題の現実をこの目で確かめたいと思い、アクセスさんのボランティアに参加させていただきました。

今回は、3月15日(土)にトンド地区で行われた、アクセスさんによる月例の奨学生保護者ミーティングを見学させていただきました。私が訪問させていただいたトンド地区は、フィリピンの首都マニラにある大きなスラム街です。スモーキーマウンテン(現在は閉鎖)というゴミ山近くの地域と、ヘルピングハンドと呼ばれる地域の二か所を訪問させていただきました。

私にとって初めてのスラムへの訪問であったため、そこでの現状はとても衝撃的でした。スラムの現状や保護者ミーティングの様子、それらを実際に目にした私自身の感想をお伝えできればと思います!

保護者ミーティングの様子

保護者ミーティングが行われた場所は、スモーキーマウンテンの近くにある、政府によって建設された仮設住宅でした。

共用廊下のような場所に椅子が並べられ、奨学生のお母さんたちが集まって担当スタッフの方の説明を聞くという形式で行われていました。

内容としては、「サポーターの方に向けたお礼の手紙をいつまでに書くか」や、「新学期も継続支援を受けるための手続き方法」などでした。

学校に通うために必要なお金を支払うことが難しい家庭の子どもたちにとって、アクセスの支援が学ぶ機会を提供することに役に立っている現状を実感しました。その一方で、さまざまな理由から、支援が打ち切りになってしまう事例もわずかながらあるという事実に驚き、現実の厳しさを学びました。

*支援の打ち切りについて書いたコラム「支援に『条件』をつけるのはどうして?」

https://access-jp.org/archives/column/guardianstask

説明をされていたグレースさんは、アクセスのフルタイム職員として働く傍ら、子どもを育てながら大学でも学んでおり、そのパワフルさに驚かされました。同席していた別の職員のメイリンさんも、シングルマザーという状況の中でもたくましく活動や子育てをされており、フィリピンの方々の生きる力を感じました。

政府によって建てられた仮設住宅は、初めはスモーキーマウンテンに住んでいた人たちのための安全な住居として建設され、スラムに代わる住まいとして提供されました。ですが、現在は元スモーキーマウンテン住民の方々の数は、全住民の半分以下になっているそうです。

家賃が払えなかったり、病気による入院などで大きなお金が必要になった場合、居住権を売って橋の下などで生活することを選んだりする人がいることを知りました。マニラの都心部に近いこともあり、都心部で働く人が職場に近くて家賃が安いという理由で居住権を買い、生活しているそうです。

その結果として、スモーキーマウンテンから立ち退きさせられ、初めに仮設住宅に入った人たちの半分以上が、もうここでは生活していないという現状があります。中には、住む場所を失って、路上生活を強いられている人もいるとのことでした。

スラムの現状

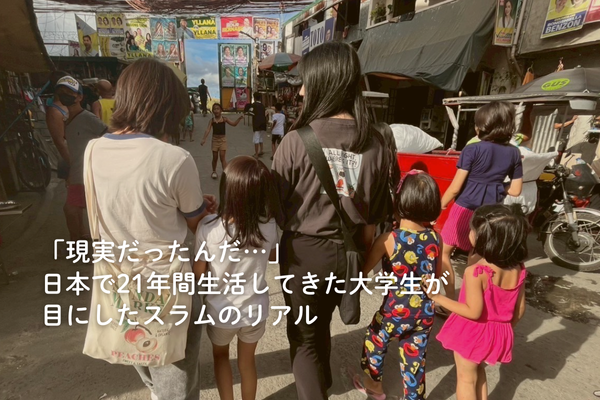

「現実だったんだ。」

スラムを訪れてみて、これが一番初めに出てくる素直な感想でした。大学の授業で学んでいたスラムの状況は、パソコンやスクリーンの無機質な画面を通してしか見ることができず、どこか他人事のように感じていました。しかし、実際に訪問して、そこに自分が入り込んでみると、全く違う感覚でした。

ここでは、より住環境の厳しい、ヘルピングハンドという地域での現状をお伝えできればと思います。

息苦しくなるほどの暑さ、呼吸するのがつらく感じる空気の悪さ、頭痛がするほどのゴミの臭い、生活用水で水浸しの地面、見渡す限り広がるゴミ、そしてそれをあさっている若者。

そこでは、小さな子どもたち、家事をしている母親、働いている人々が、「生活」していました。すべてが、現実としてそこに存在していました。

「パグパグ」と呼ばれる、レストランから出た食べ残しを洗って再調理した食べ物も目にしました。食べ残しが詰まっているゴミ袋の山と、実際に調理されている様子、そしてそれが売られている現状を見て、言葉が詰まりました。

「貧困」という問題が、より重く自分にのしかかってくるのをひしひしと感じました。私はこの現状に対して何ができるだろう?と、改めて考えさせられました。

同行してくださった日本人スタッフの石川さんには、たくさんの質問に丁寧に答えていただきました。

一部の家では水や電気、トイレが整っていないそうです。それらが整っていない家の人々は、コミュニティ内において何倍ものお金を払って水や電気を購入したり、トイレがない場合は親戚の家に借りに行ったりして生活していると聞きました。

また、火事が起きた際には一気に燃え広がってしまう上に、道路が狭いため消防車が入れないという問題もあります。

これまでの自分の当たり前がどれだけ恵まれていたのかを感じたと同時に、そこで生活している人々のたくましさを感じました。

スラム訪問を踏まえて

これまでずっと日本で生活してきて、海外に滞在する機会も今回の長期留学が初めてである私にとって、何もかもが大きな衝撃でした。貧困、開発、教育、衛生、医療など、たくさんの問題が絡み合って生まれている現状を見て、学ぶことをやめてしまったら、この問題は絶対に解決されないと改めて感じました。

自分にできることは何か。スラムを実際に訪問しても、まだ答えは出ません。でも、小さなことであっても、自分にできることから始めたいと思っています。現在は、これまでの活動に加え、他のボランティア活動にも新しくチャレンジし、現地の子どもたちやボランティアを行う方々との交流を続けています。

スラム訪問後、アクセス理事長の野田さよさんとお話させていただき、「子どもの権利」に関する現状やその取り組みについても伺いました。

スラムや農村に住む家庭の両親は、精神的に余裕がなくなり、子どもに八つ当たりしてしまうことがあるそうです。このような体罰に加えて、虐待、児童労働などの問題が、学校の中退につながっているそうです。保護者ミーティングの際に「経済的な支援があっても学校に行けなくなり、中退してしまう子もいる」という現実の原因は、経済的困窮だけではないと知りました。

「子どもの権利」を守ることで、よりよい未来を作っていく。

そんなアクセスさんの取り組みは、貧困という大きな問題を変えていくために絶対に必要であると感じました。

私自身、この現状を見て感じたことをより多くの人に伝えていきたいと強く思います。まずは、この記事が、何か一つでも行動を起こすきっかけになれば嬉しいです。難しく、大きな問題だからこそ、一緒に行動していきましょう!

学生ボランティア

那須野珠月

(了)